사실 씽크패드의 이름은 넌센스에 가깝다. ‘생각한다’는 ‘Think’와 펜으로 글을 쓸 때 필요한 받침대인 ‘Pad’라는 단어를 합쳐 만든 씽크패드의 원형은 지금과 같은 노트북이 아니라 펜 태블릿이라서다. 생각을 기록하는 디지털 패드라는 의미에 맞게 씽크패드의 첫 제품은 태블릿으로 나오긴 했다. 하지만 산업 디자인의 전설로 IBM 씽크패드 디자인 팀을 이끌던 리차드 새퍼와 20년 동안 IBM 디자인 팀을 이끈 데이비드 힐 같은 그의 동료들은 그 실용성에 대해 의문을 제기한다. 더 실용적인 컴퓨터는 태블릿이 아니라 노트북이어야 한다는 것이었고, 씽크패드 700C로 그 생각이 옳았음을 증명한 것이다.

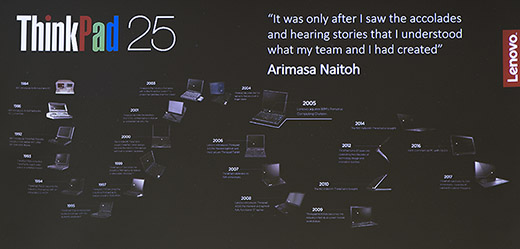

그 이후 25년이 지났다. 5년이 지나고, 10년을 보낸 뒤에도 씽크패드는 여전히 옳다는 것을 증명했고, 25년이 지난 지금도 그렇다.

허나 씽크패드가 노트북 브랜드로 우뚝 설 수 있던 배경은 씽크패드 700C의 크나 큰 성공에 있다고 해도 지금까지 그 성공이 이어진 것은 납득되는 일이 아니다. 단순히 잘 만든 디자인의 한 제품의 성과 만으로 여기까지 온게 아니라는 의미다. 씽크패드를 지배하는 원칙, 변하지 않는 철학이 있고, 씽크패드를 거쳐간 디자이너와 엔지니어들이 25년이 흐른 뒤 야마토 연구소에 모여 그 시절을 회상했다.

얼마나 동의할 지는 모르지만, 씽크패드가 독특한 이유는 결코 제품을 돋보이게 만들지 않는다는 것이다. 가끔 매우 독특한 제품들이 나오긴 해도, 지금까지 씽크패드는 겉으로는 그 존재를 눈에 띄게 드러내지 않는 특징을 불문율처럼 지키고 있다. 목탄처럼 짙은 검정에 로고는 한쪽으로 몰아서 배치했고, 언제나 네모 반듯한 직사각형이다. 특별판이 아닌 이상 색상과 로고의 위치, 형태는 지금도 변함 없다.

이런 특징은 많은 이들의 오해를 사는 부분이기도 하다. 획기적으로 바뀌지 않는 것이 마치 변화를 받아들이지 못하는 것처럼 비칠 수 있어서다. 하지만 씽크패드는 오히려 멋을 부리는 방향으로 변화를 경계하는 제품이다. 씽크패드 엔지니어와 디자이너는 이 제품이 있어야 할 자리가 어디인지 너무 잘 알고 있다. 사무실이나 회의 탁자 위에서 씽크패드는 묵묵히 그 도우미의 역할을 해야만 하기에 결코 튀어서는 안된다는 것이 초창기부터 지금까지 씽크패드 개발자들은 공유하고 있는 기본 인식이다.

사실 멋을 부릴 새도 없이 씽크패드의 개발이 시작되기는 했다. IBM은 기능 중심으로 만들던 기존 노트북과 다른 제품을 원했기 때문이다. 기존 노트북에서 발견할 수 없는 없는 차이가 존재하기를 바랐다. 그 때 씽크패드 디자이너와 엔지니어가 만들어 낸 그 차이와 이를 지키려는 원칙이 어쩌면 지금까지 씽크패드가 유지된 비결이기도 하다.

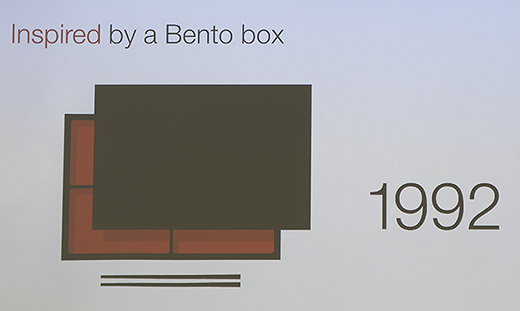

여기서 유명한 일화가 등장한다. ‘벤또’라 부르는 일본 도시락에서 씽크패드 700C의 디자인 영감을 가져온 이야기 말이다. 위에서 내려다 볼 때 네모 반듯한 겉모습을 가져왔을 뿐만 아니라 다양한 종류의 음식을 담은 여러 개의 작은 칸으로 이뤄진 일본식 도시락처럼 부품을 배치함으로써 좀더 효율적인 설계까지 고려한 것이다. 외형의 절제와 설계의 균형. 이 두가지는 지금도 씽크패드를 유지하는 가장 기본적인 철학이다. 마치 포르쉐 911처럼…

물론 이런 절제와 균형을 유지하는 데는 많은 뒷 이야기들이 있다. 우리는 씽크패드의 상징적인 트랙 포인트를 빨간색으로 이해하고 힜지만, 사실 빨강이 아닐 수 있었다. 리차드 새퍼가 새빨간 트랙 포인트를 넣어 검은 키보드 사이에서 눈에 띄도록 만들려 했을 때 IBM이 제동을 걸었던 것이다. 당시 IBM은 메인프레임(오늘날 클라우드 서버 같은 초대형 컴퓨터)의 비상시 전원을 끄는 스위치 색깔과 같다는 이유로 빨간 트랙포인트 도입을 막았다. 씽크패드 트랙포인트가 비상 전원 스위치와 아무 관련 없다는 리처드 새퍼의 주장은 통하지 않았던 것. 이는 IBM 안에만 존재했던 ‘IBM 법’이었기 때문에 다른 색을 써야만 했다는 것이다. 결국 씽크패드 디자인 팀은 ‘자홍색’을 쓰겠다고 의사를 전달해 내부 승인을 받아냈다.

그런데 흥미로운 일은 그 이후 일어난다. 씽크패드 디자인 팀은 진짜 자홍색을 넣으려 애쓴 게 아니라, 원래 쓰려던 것보다 더 붉은 색의 트랙포인트를 넣었던 것이다. 물론 이것은 빨강이 아니라 어디까지나 IBM 자홍(IBM Magenta)이라 불렀지만, IBM 법을 무시한 이 결정이 옳았음은 결과로 나타났고 IBM도 더 이상 문제 삼지 않게 됐다.

트랙 포인트의 색깔 만이 아니라 씽크패드의 색이 바뀔 뻔한 일도 있었다. 데이비드 힐은 씽크패드 팀의 새 사장이 “검은 상자는 이제 끝났어”라며 씽크패드 디자인 팀에게 새로운 색상 변경을 요구한 것이다. IBM과 씽크패드의 철학을 이해하는 이라면 결코 주문할 수 없는 지시에 줄곧 씽크패드의 상징으로 삼아온 ‘검정’에서 다변화를 줘야 하는지 디자이너들의 혼란은 커졌다. 다행히 이 혼란은 디자인을 맡고 있던 수석 부사장의 한마디로 정리가 됐다. 그가 했던 말은 “무시하라”였다. 다행히 새 사장은 곧바로 다른 곳으로 떠났고 이 일은 일단락되는 듯했다. 하지만 IBM이 레노버로 씽크패드 사업부를 매각하면서 그 때 색상 변경을 요구한 그 사장이 돌아왔을 때 디자이너들은 다시 긴장했다고. 하지만 그 이후 씽크패드의 색상 변경에 대한 요구는 없었고, 지금도 씽크패드는 목탄 색을 입혀 나오고 있다.

절제와 균형이라는 원칙을 지킬 뿐 씽크패드는 계속 진화를 해왔다. 두께는 더 얇아졌고, 성능은 더 강해졌다. 화면은 커졌고 무게는 가벼워졌다. 화면을 열면 키보드가 펼쳐졌다. 출장을 위해 이동 중인 비행기의 조명이 모두 꺼지고 키보드를 볼 수 없는 경험을 한 디자이너로 인해 개발된 씽크라이트는 백라이트 키보드가 나오기 전까지 트랙포인트와 같은 씽크패드의 상징이 됐다. 해마다 고객의 요구을 수용하고 엔지니어의 아이디어를 더했다. 그렇게 씽크패드는 시대의 흐름에 맞춰 계속 진화를 해왔다.

아마도 이 진화를 이야기할 수 있는 사람이라면 나이토 아리마사 부사장일 것이다. 그는 25년 동안 이뤄진 씽크패드의 진화를 가장 잘 알고 있는 사람이지만, 가장 기억에 남는 제품이 무엇이냐는 질문에 쉽게 답하지 않는다. A 모델이 좋다고 하면 B 모델의 엔지니어들이 실망할 것이라는 이유에서다. 대신 그 “가장 위대한 씽크패드는 최신 씽크패드”라는 다른 답을 내놓는다. 미래의 노트북이 더 얇고, 가볍고, 언제나 망에 연결되어 있으며 인공 지능으로 좀더 개인화된 경험을 하게 될 것이라는 뻔한 대답을 내놓기도 했지만, 그가 한 말은 결국 가장 위대한 씽크패드에 담아야 할 숙제처럼 들린다.

진화를 거듭함에도 씽크패드는 지금도 쉽게 드러나지 않는다. 여전히 이 노트북이 있어야 할 자리를 위해 만들어지는 것이다. 사과 로고가 빛나는 맥북을 들고 자랑스럽게 등장하는 세대와 다르게, ‘숯검댕이’ 같은 씽크패드는 조용히 그 자리를 지킬 뿐이다. 단지 그 자리가 훨씬 넓어지고 늘어났다. 사무실과 회의실을 벗어나, 공장과 사막,저 먼 우주까지 씽크패드의 영역으로 확장된 것이다. 사막의 모래를 맞으면서 작동하던 씽크패드를 보는 순간 그 존재 이유를 알았다는 어느 레노버 임원의 말에 들어 있던 묘한 떨림을 설명하긴 어렵지만, 씽크패드가 25년 동안 알려온 다른 가치의 의미를 이해하는 사람들이 더 늘어났음은 설명할 필요가 없을 것 같다.

아마도 씽크패드는 절제와 균형이라는 원칙은 바뀌지 않을 것이다. 사실 지금 이야기할 수 없는 보안이나 성능, 획기적인 폼팩터 등 가까운 미래에 진화하게 될 씽크패드 제품과 기술을 미리 봤기 때문에 확신을 갖고 이야기하는지도 모른다. 단지 그 미래가 언제일지 말하긴 어렵다. 또한 새로운 색상과 새로운 형태의 더 멋진 씽크패드를 왜 만들지 않느냐는 이유를 던지는 이들에게 여전히 납득할 답을 내놓지 않을 것임을 안다. 하지만 씽크패드는 그렇게 만들지 않았기 때문에 존재한다는 역설을 지금까지 증명해온 것이 아이러니다. 그러니 앞으로도 이렇게 말할 수는 있을 것 같다. 씽크패드는 바뀌지 않았지만, 계속 변하고 있다고…

Be First to Comment