말 한마디로 천냥 빚을 갚기도 하지만, 때론 화를 부르기도 한다. 한국형 유투브라 불리는 K-플랫폼이 딱 그꼴이다. 이걸 설명하는 사람들이 얼마나 말주변이 없었으면 이랬을까? 도대체 무슨 말을 하는지 이해가 되지 않아 참석자들이 제각각 정의를 내리고 사업을 정리하는 그 어이없는 상황에 이르고 보니 한국형 유투브라고 쓴 기자는 오죽했을까 싶기도 하다.

지난 주 선릉 인근 벤처스퀘어 사무실에 가칭 ‘K-플랫폼’에 대한 작은 설명회가 있었다. 이 자리에는 K-플랫폼을 설명하기 위해 미래부와 실무를 돕고 있는 여러 관련 교수가 자리를 해 취지와 특징을 소개했다. 거의 2시간 가까이 이들의 설명을 듣고 참석자들과 문답식의 이야기를 나누면서 얼추 확인한 것이 몇 가지 있긴 하다.

먼저 ‘한국형 유투브’란 비유는 K-플랫폼에는 너무 과하다. 또한 어울리지도 않는 비유다. 유투브와 비교될 만큼 거창하고 대단한 서비스가 아닌 데 유투브를 비유 대상으로 올린 것 자체가 불쾌하게 느낄 정도다. 서비스의 대상, 목표, 방향은 이미 널리 알려진 유투브와 전혀 다르다. 하지만 설명을 듣다보니 한국형 유투브로 부를 수밖에 없는 혼선도 없지는 않다. 이 정책을 시행하려는 실무자들의 거창한 계획 안에 실제 유투브처럼 인터넷 이용자를 대상으로 하려는 계획이 포함되어 있어서다. 이것이 ‘한국형 유투브’라는 비유로 인터넷 상에서 돌팔매질을 당할 줄 몰랐을 테지만, 그날 쓸데 없이 거창한 계획이라는 지적에 대해 겸허히 받아들일 자세가 있는지 없는지 알 수 없다.

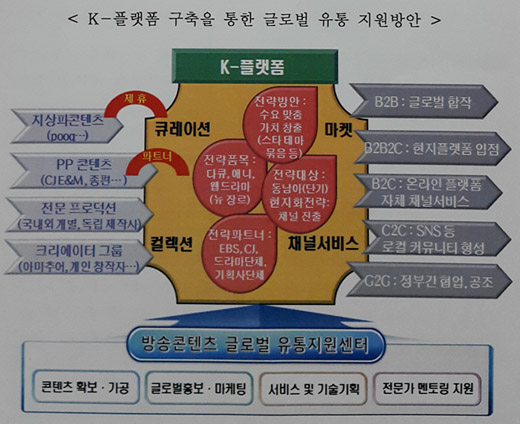

자, 이제 K-플랫폼에 대해 가볍게 정리하자. K-플랫폼의 정확한 표현은 컨텐츠 코리아 플랫폼이다. 이날 설명을 종합해보면 인터넷을 통해 저작권을 가진 고품질 영상 컨텐츠를 구매자에게 중개하는 일종의 온라인 영상 모음집에 가깝다. 물론 이 컨텐츠를 개방된 플랫폼을 통해 일반에게 공개하려는 비상식적인 계획을 누가 넣었는지는 모르나 그것만 뺀다면 국내 기업이 만든 제품을 외국에 알리는 한국무역공사(KOTRA)의 역할 정도로 좋게 해석할 수는 있을 듯하다.

미래부가 밝힌 K-플랫폼의 구축 이유는 잘 만들어진 우리나라의 소규모 영상 사업자(PP)의 컨텐츠의 판로를 넓히겠다는 것. 우리나라에서 방송 컨텐츠의 대중적 유통 경로는 지상파와 케이블로 제한되는 까닭에 소규모 PP들이 울며 겨자먹기로 방송사에 권리를 내주고 있어 영상 컨텐츠를 통한 부가적 수익을 창출하는 데 실패하는 점을 개선하기 위한 조치라는 것이다. 물론 자유무역협정(FTA)의 발효로 컨텐츠 시장이 개방되면 컨텐츠 제작 시장 자체가 궤멸될 것이라는 위기감도 크게 작용한 상황이다. 이를 위해 컨텐츠 딜리버리 네트워크(CDN)와 저장 공간, 다국어 자막 변환 등을 제공하는 온라인 비디오 플랫폼을 구축해 대비하겠다는 것이다.

하지만 이날 설명회를 들었던 여러 참석자들은 소규모PP를 돕는다는 취지에는 공감하면서 과연 K-플랫폼이 대안 체계로 작동할 수 있을 것으로 보는 시각은 많진 않았다. 공급과 수요의 가능성에 비해 불분명한 예측, 정부 비판적인 소규모 PP 컨텐츠를 걸러낼 수 있는 필터링의 우려, 투입된 세금이 투명하게 집행될 지 감시하는 체계의 미비, 장황한 계획에 비해 내용 채우기에만 급급한 사업 전략 등 너무 많은 허점을 노출한 탓이다.

가장 답답한 점은 2시간 내내 설명하고 대답한 사람 가운데 사업적 감각을 가진 사람이 아무도 없다는 데 있다. 이 계획에 참여한 공무원과 교수들을 무시한 말이 아니라 그들 앞에 앉아 있던 사업가들의 시각차를 통해 문제점이 확연히 드러났던 것이다. 수요자의 환경에 맞춰 최적의 방송 컨텐츠를 계약하고 공급할 수 있는 시스템이라면 그나마 낫겠지만, 어설픈 개방형 체계에 대한 이야기나 기본적으로 갖춰야 하는 시스템을 구축하는 데 쓰는 세금이 무슨 의미를 지니느냐는 참석자들의 이야기를 이들이 귀에 담아 돌아갔을지 모르겠다. 아무리 K-플랫폼이 소규모 PP의 생존을 위한 방어적 수단이라는 취지가 있어도 그것을 실현하는 방식이 이런 식이면 여전히 미래는 어두워보일 뿐이다.

Be First to Comment